【大泉寺 鹿野苑のつどいレポート】

戦争体験を語り継ぐこと、その意味‐「平和の旅人」発表会:東京純心女子中学校・高等学校の皆さん

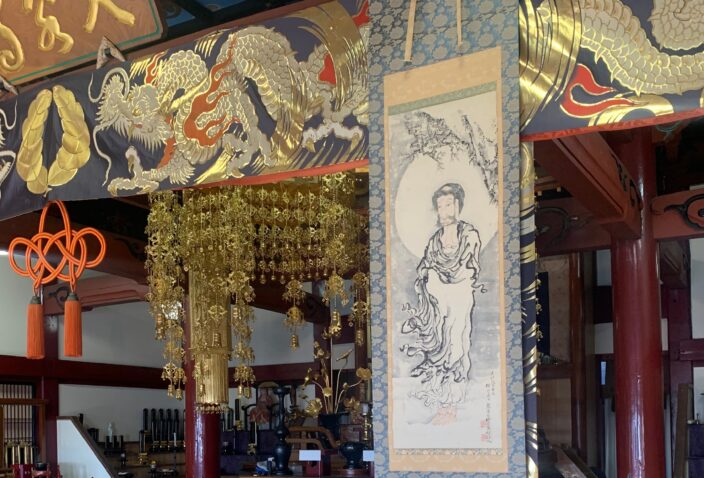

大泉寺ではお釈迦さまがお悟りを開かれた成道会(じょうどうえ)にちなんで毎年この季節に「鹿野苑(ろくやおん)のつどい」を開催しています。

◎成道会と鹿野苑

12月8日はお釈迦さまがお悟りを開かれた日であり、この日を成道会(じょうどうえ)といいます。大泉寺では毎年この時節、その法要に併せて「鹿野苑(ろくやおん)のつどい」と題して講演会、学習会も行ってきました。

「鹿野苑」とはお釈迦さまが初めて説法をなさった場所です。お悟りを開かれたお釈迦さまはその教えを広く理解してもらおうと決意されて、かつて苦行(修行)を共にした仲間の元へと向かいました。しかしお釈迦さまが「苦行を捨てて逃げだした」と感じていた仲間たちは受け入れようとしません。悩まれたお釈迦さまは、その野原にいた鹿たちを相手に自分のお悟りを初めて説法をされました。この説法を隠れて聞いていた五人の修行仲間は、その説法に感銘を受け、すぐにお釈迦さまの最初の弟子になるのでした。

この故事にならい、大泉寺では成道会の行事に併せて新しい事を知り、考えたことが無かったことを考え、新しい「気付き」を得られる場になるようにとしてきました。

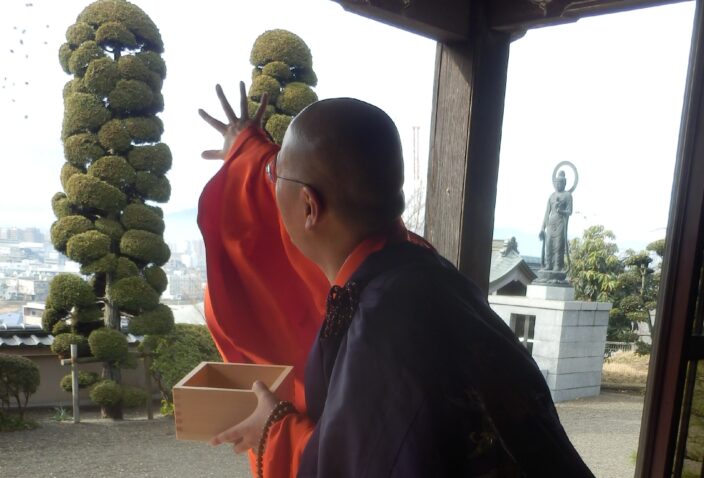

◎成道会法要・平和祈念法要

特に本年は第二次世界大戦の戦災物故者にとっては80回忌の年にもあたることから、成道会の法要に併せて、世界の恒久平和を祈る法要も行いました。

法要は曹洞宗の東京都多摩地区の青年僧侶の会である一歩の会の皆さんのお力添えをいただき、厳かにお勤めさせていただきました。参列いただいた皆さんにも心から平和を願うお焼香をいただきました。

お釈迦さまの成道の際の言葉は「我と大地有情と同時成道す」であるとされます。「私とこの世の『いのち』すべてが共に悟りを至った」、この言葉を胸に共に和合和睦の心を誓いました。

◎講習会(戦争体験を語り継ぐこと、その意味‐「平和の旅人」発表会:東京純心女子中学校・高等学校の皆さん)

本年で8回目となる鹿野苑は、学校の取り組みとして平和学習を行っている東京純心女子中学校・高等学校の皆さんをお招きし、その活動報告をいただいた。

この国は来年、戦後80年を迎える。仏教的な意味では本年は第二次世界大戦の戦災物故者にとっての80回忌の年にもあたる。

この国は戦後、その痛みを共有しながら、平和を成し遂げ、維持し、80年が経過しようとしている。戦禍にまみえることなく80年の日月を過ごせたことは誇り有ることだろう。しかし世界では、現在も戦火が消えることは無く、また、日本においても再び戦争に巻き込まれていくかのような緊張感が高まっているようにも感じる。私たちには、今こそ平和を希求することの意味を問い直していく必要があるのではないだろうか。

その80年の「平和」を維持してきた歴史の中では、実体験としての戦争被害の状況や、その悲惨さを、その身をもって語り続け、「平和」を訴え続けて来てくれた多くの皆さんがいてくださったことは大きな意味を持っていた。しかし近年は、その体験者の皆さんも高齢化を迎え、「語り部」などの活動も難しくなっており、その活動を引き継いでいく私たちや未来の世代の「後継者」の重要性も更に高まっているところである。

今年の鹿野苑では、争いなき平和な未来への道を歩むために、「平和学習」を継続し続けることの重要性と戦争体験を語り継ぐことの意味を考える場にさせていただいた。

はじめに、学校の取り組みについて有松孝真先生から説明を受けた。東京純心では学園の取り組みとして「いのちと向き合う‐『いのち』の尊厳にふれる活動を通して、平和を願うだけでなく、平和のために行動する人を育てます」と掲げている。これは学園創設者のシスター江角ヤスの提言によるものだ。姉妹校である長崎の純心中学校・純心女子高等学校が被爆体験を持つことから、東京純心では毎年、「平和の旅人」として、8月上旬に生徒数名を現地に派遣し、平和学習の場を設けている。この「平和の旅人」プログラムは原爆投下の日である「8月9日」を現地で体験し、帰京後、全生徒に向けて自身の体験したこと、感じたことを伝えることを目的としている。

有松先生の説明の後、それぞれの生徒さんたちから「8月9日」、「長崎」という空間でどのようなことを感じ、何を考えたのか、平和への思いを新たにした姿が感じられる報告をいただいた。

8月7日から長崎に入った生徒さんたちは長崎の姉妹校で被爆当時の話を聞き、また長崎の生徒さんたちと9日に学校で行われる慰霊祭の準備を共にしながら、姉妹校が受け継いできた平和への思いを学んできたという。長崎純心は原爆の爆心地から約1キロの地点にあった。1945年8月9日、長崎に投下された原子爆弾は生徒、教職員214名の命を奪った。校舎を全て焼失し、学園は壊滅的な状況となった。シスター江角ヤスは自身も崩壊した建物の下敷きになり被爆したという。しかし、生徒や遺族の声を受けて「あの子たちのような教え子をもう一度育てて、二度と戦争のない平和な世界を築くために貢献できる生徒を育てよう」と学園の再建をしたのだそうだ。あるシスターからは「被爆の体験があるから、『平和』を語れる。それを語り継いできた歴史があるから『平和』が祈れる」などの言葉ももらったという。また、そのシスターが引用した「人はパンだけでは生きていけない」という聖書の言葉も印象的だったと語ってくれた。また長崎では9日の夜に現地の市民とともに、松明(たいまつ)を掲げて浦上天主堂から平和公園まで歩く「たいまつ行列」という行事にも参加したそうだ。そう言って見せてくれた「たいまつ行列」の様子を撮影した写真には何とも言えぬ優しさと温もりが感じられた。

永井隆さんのことを話してくれた生徒さんは資料館や爆心地で感じた「怖い」という感覚を世界に伝えたいと話してくれた。原爆資料館は外国人観光客の姿も見られたそうで、その時には、その感覚を「外国の人にもわかってほしい」と思ったという。そのためにも「私たちには何が出来るのか」と考えたそうだ。

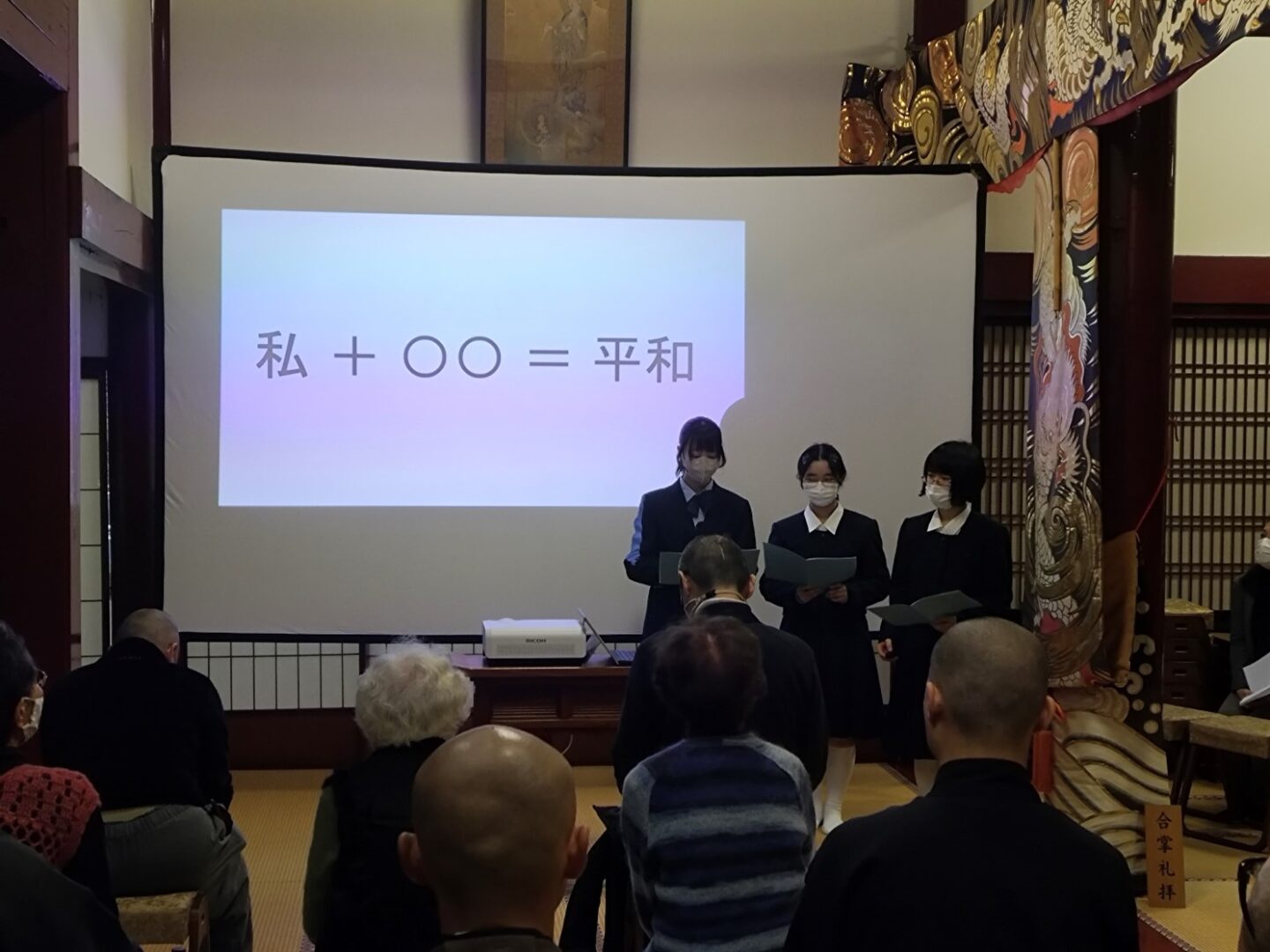

長崎に行く前の事前学習として、国立市の「くにたち原爆・東京大空襲体験伝承者講話」で報告してきたという生徒さんは、原爆の話だけでなく、東京大空襲の話も聞き、「『戦争』が自身の身近にもあったのだ」と思ったという。そこで感じたのは戦争の醜さと、平和の大切さであり、それは「当たり前の衣食住」だと感じたそうだ。平和な日常にこそ、平和に生きるヒントがあるのではないかと話しくれた。そのことを考えたとき、今の自分に何を加えたら平和になるのかということから「私+○○=平和」という問いかけがあった。

報告終了後には、自身の戦争体験を語る方もあり、改めて自身が長崎の訪れた際の思いを語るものもあり、生徒さんたちと言葉を交わして、それぞれが平和について考える時間になった。そのうえで生徒さんから改めて「皆さんは『私+○○=平和』の○○には何を入れますか?」の問い掛けがあり、参加者たちも口々に思いを語ってくれた。

最後に生徒さん一人ひとりから言葉をもらった。

「身近ではない、昔の出来事だと思っていたが、一人ひとりが知り、行動することが大切だと思う」

「東京の人と長崎の人の平和への願いの差を感じた」

「8月9日を、どう過ごすか、という事を考えさせられた」

生徒さんたちが語ってくれた言葉の一つひとつを大切に受け止めていきたいと思う。

私自身も大人になるにつれ、「平和」について難しく考え過ぎていたように感じた。私たちが目指すべき「平和」とは、私たちが望む「平和」とは、そんなことさえもしっかりと考えていなかったと、恥ずかしささえ覚えた。参加者一同、言葉にならない感動と共に、戦争体験を未来に繋ぐ貴重な時間となった。

こうした時間を作っていただいた生徒の皆さん、ご協力いただいた学校関係者の皆さん、また一緒に考える場を作っていただいた参加者お一人お一人に改めて感謝申し上げます。

文責:久保井賢丈